|

|

Ранние годы Ученичество Киев. Встреча с древностью Незамеченные шедевры Демоническое

Поиски универсальности Фантастический реализм Портреты Начало нового века Рисунки с натуры

Запоздалая слава Волшебство и магия Врубеля Тема Пророка Предпоследнее Некоторые итоги жизни

Врубель. Символизм. Подробная биография на шестнадцати страницах.

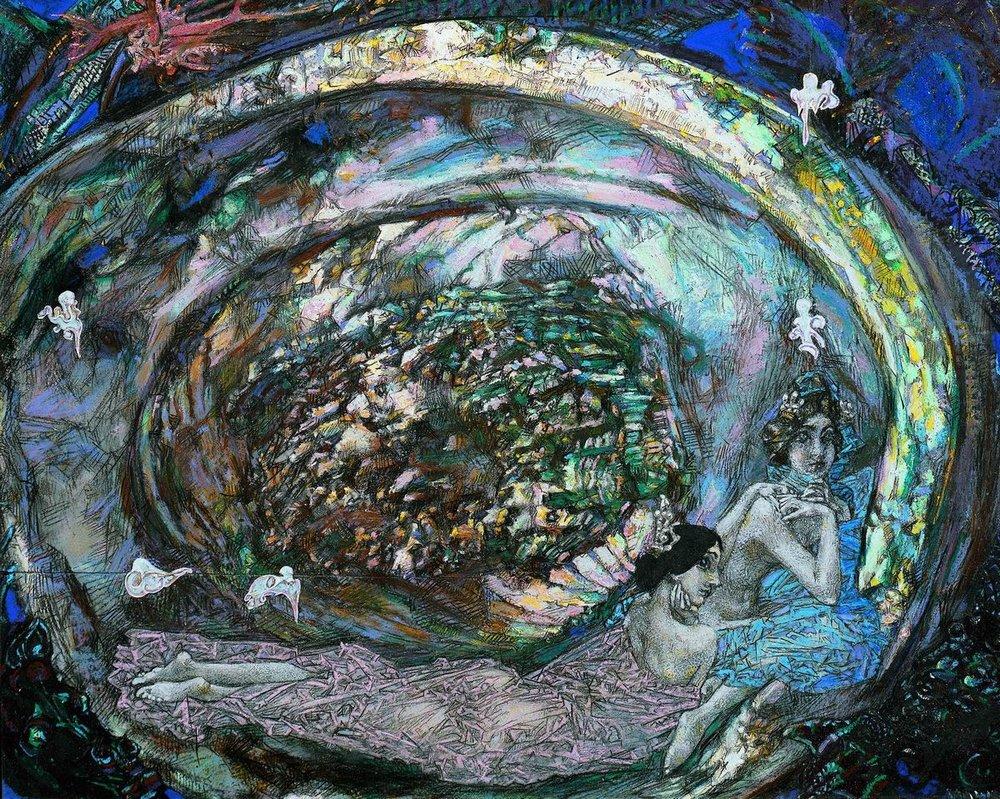

Палкой щупая дорогу Бродит наугад слепой, Осторожно ставит ногу И бормочет сам с собой. А на бельмах у слепого Целый мир отображен: Дом, лужок, забор, корова, Клочья неба голубого – Все, чего не видит он. Врубелевская 'демоническая пристальность' (выражение Сергея Маковского), как бы перевернутое зрение - род слепоты к посюстороннему, третируемому как 'мелочи будничного'. В поздних рисунках это зрение обернулось вовне, к тому миру, который отображен на омываемой и осветляемой слезами внешней поверхности глаза. На короткий миг наступило прозрение. Вывод, к которому подвигают Блока его умозрения в речи Памяти Врубеля, поразительно совпадает с тем, что в действительности произошло в развязке врубелевской творческой судьбы уже в стенах лечебницы. Вывод этот таков: 'Путь к подвигу, которого требует наше служение, есть - прежде всего - ученичество, самоуглубление, пристальность взгляда и духовная диета. Должно учиться вновь у мира и у того младенца, который живет еще в сожженной душе'. Кажется, будто Блок держал перед глазами поздние врубелевские рисунки с натуры. В них само мастерство, которое Врубель понимал как синоним искусства, переосмыслено заново. Мастерство - это искусность, преклонившаяся перед безыскусным, 'величие, питающее нежность к малому', как выразился однажды Томас Манн. 'Забыть, что ты художник, и обрадоваться тому, что ты, прежде всего человек', - это было сформулировано Врубелем еще в 1885 году, в начале творческого пути. Но тогда это была риторическая фраза. Способность 'обрадоваться тому, что ты прежде всего человек' в художнике не предшествует профессиональному умению, мастерству, и не располагается где-то отдельно, вне мастерства, а является его итогом, венцом. Эта причина творчества сама есть следствие мастерства, искушенности. Нужно было пройти сквозь все перипетии искушения мастерством, чтобы достигнуть того - увы! - скорбного места, где обитает смирение. Для врубелевского мастерства это 'место' оказалось высотой высот, где хорошо не потому, что высоко, а потому, что делается неожиданно, заново близким и дорогим видимый внизу дольний мир в его простейших и снизу, изнутри его самого, скучных приметах - дом, забор, дерево у окна... 'Золотой меч... дан для того, чтобы разить, - написал Блок в развязке своего доклада. - Подвиг мужественности должен начаться с послушания. Сойдя с высокой горы, мы должны уподобиться арестанту Рэдингской тюрьмы: Я никогда не знал, что может Так пристальным быть взор, Впиваясь в узкую полоску, В тот голубой узор, Что, узники, зовем мы небом И в чем наш весь простор. Впиваясь взором в высоту, найдем ли мы в этом пустом небе след некогда померкшего золота?' 'Нарисуйте попробуйте просветы воздуха в ветвях - не нарисуете. Как они красивы!' - говорил некогда Врубель Коровину. Теперь настал час показать, как он это видит и умеет. Собственно, Врубель говорил не об эффекте воздушной пелены, а именно о просветах, о том, что совершается в рисунке в отсутствие карандашной линии. В позднем листе Дворик зимой мы видим, как это происходит. Очерк ветвей имеет прерывистый, пунктирный контур, он появляется и исчезает, позволяя заметить, что сквознота интервалов создает внятную ритмическую фигуру - образ стремительно несущегося потока, властно подчиняющего движение карандаша, так что видимые контуры превращаются в запись, знак, знаменование пронзающих пространство невидимых энергий, подобно тому, как точками, запятыми, тире и прочими синтаксическими знаками в паузах, разрывах между словами означивается ритм дыхания, невидимого, но всепроникающего, без которого не может существовать слово, ибо невозможна артикуляция. В зримом мире так действует не воздух, а свет, например, когда мы наблюдаем сильный ливень, в который ударил луч солнца, превращая его в поток света: в местах пересечения с контурами ветвей он на мгновение ослепляет, то есть делает их невидимыми, но эта невидимость обладает магической силой присутствия. Во врубелевском изображении это эффект того же рода, что и ассисты в иконописи и мозаике, сквозящие во внутренних контурах фигур. Эти внутренние контуры в ассистах лучатся тем же светом, который сверкает и переливается вовне фигур, в золотом фоне, являя свет как вездесущее, действенное присутствие. Заметим снова, что сверкание фона и ассистов в мозаике и иконописи не есть изобразительное подобие света, но свет, излучаемый самой основой, материей, из которой сотворено изображение. Точно так же Врубель не изображает свет как освещение, то есть свет, падающий извне и играющий на поверхности стволов и ветвей, свет, который сейчас есть, а потом нет; как свет у него действует сама основа: белизна листа увидена как светоносная субстанция, сияние света, некогда отделенного от тьмы. (Текст биографии - Михаил Алленов). | ||||||||

|

|

* * *

Благодарим спонсоров нашего сайта:

»

* * *